大阪の「背骨」と言われる上町台地。南は住吉大社付近から、北端は大阪城にかけて南北に、ゆるやかに通っている丘陵の一帯を指す。この一帯が台地であることを知る人は、地元でも意外に少ない。 |

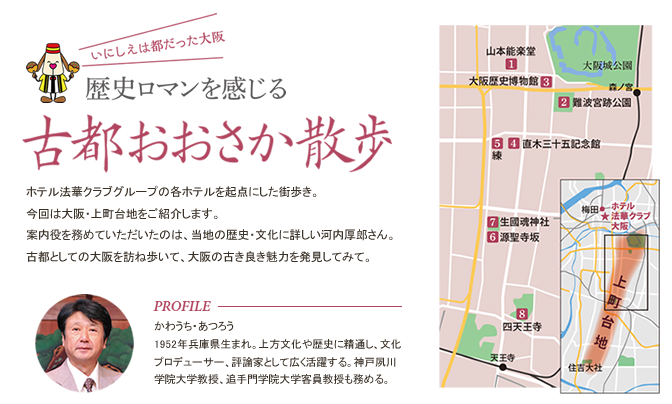

大阪が台地の街であることを実感できるのが、天王寺にある七カ所の坂道。画像は大阪の浮世絵師・長谷川貞信(初代)が描いた、口縄坂。「口縄」とは「蛇」を示し、坂の下から眺めると、道の起伏が蛇に似ていることから名付けられたと言われる |

大通りを一本入ると続く坂道は、ここが太古の時代には海に突き出した半島だったという名残。そんな石畳の坂道を上っていくと、豊臣秀吉が大坂城を築く際に南の現在地に遷したという生國魂神社にたどり着く。神域に井原西鶴の銅像や摂社がたくさんある。この"てんこ盛り感"は、いかにも大阪らしくて、思わず笑顔に。

宣かの中でも焼け残った空堀エリアでは、狭い道沿いにひしめく大正から昭和の古い町並みも楽しめる。

「この界隈は、市民の力によって直木三十五の記念館が建てられたり、若者たちが古民家を改造してカフェや雑貨屋を営んだりしているところが多いんですよ」と河内さん。上町台地の魅力は、歴史ロマンだけでなく、こうした新しい街づくりにもつながっているところ。歴史と新しい文化が融合した姿に、この地を愛する人々の思いや暮らしぶりが見えてくる。

オフィス街に佇む能楽堂。国の登録文化財の指定も受けた歴史的な建物でありながら、各種イベントで市民向けに開放し、上方芸能の普及に努めている。「初心者のための上方芸能ナイト」は、能、文楽、落語、講談など、一晩に4種類の芸能が2時間で楽しめる人気企画。外国人観光客向けに字幕も用意している。 |

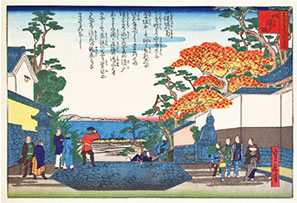

日中は子どもたちで賑わう巨大な公園は、飛鳥時代から奈良時代にかけて前後二期にわたって宮殿が築かれていた難波宮跡。中央北寄りには、天皇が国家の公式行事をおこなう際に使用したとされる大極殿も復元されており、その上から望む大阪城は絶景だ。 |

フランス・パリのカタコンブ(地下墓地)を彷彿させる大阪歴史博物館。ここには、難波宮の遺構が残されている。入り口すぐの床がガラス張りになっていて、地下に保存されている建物の柱穴を見ることができる。 |

本格的な能舞台 |

公園から望む大阪城 |

地下の遺跡や復元された古墳時代の倉庫 |

「直木賞」として名を残す大衆作家・直木三十五ゆかりの地に、市民が開いた記念館。畳敷きの室内は、直木が寝ころびながら執筆する癖にちなんだもの。数多くの写真、書籍、直筆の手紙などが展示されている。 |

大正末期に神戸から移築された旧有栖川宮別邸。館内は和の中に洋、古いものの中に新しいものが練り込まれ、雑貨やカフェ、風水などの複合空間になっている。着付け体験ができる2Fのカフェでいただくぜんざいが絶品。 |

生國魂神社へと向かう風情豊かな坂道。細い石畳の石段が、古き良き大阪の風景を思い起こさせてくれる。  大阪が台地だと実感させられる |

|

直木が愛した畳の空間 |

和のスイーツでほっこり |

上町台地散歩の締めくくりは四天王寺。飛鳥時代に難波に都が築かれるより古く、1400年前の推古天皇元年(593)、聖徳太子が建立した。平安時代の人々は西門に沈む夕日に人々"西方浄土"を重ね合わせ、江戸時代には旅人の大阪でナンバーワンの観光地だったという。歴史ロマンに思いを馳せつつ、境内を巡ってみよう。  息をのむ壮麗な伽藍 |

|

|

|||